1969年年底,跟习近平一起到梁家河插队的知青王燕生当兵走了。其后,不断有知青离开。

返城的闸门打开了。1971年,国家开始在知青中招工、招干、招生、征兵。每年有千余名知青通过这些方式离开了延安。到1976年年末,留在延安的北京知青只剩下918人。

1973年,习近平试图叩开返城的大门,他希望上大学读书深造,毕竟读书是他最大的愿望。

这年,习近平和武晖一同去县里参加了考试,习近平选择的目标是清华大学。当时录取的方式是考试加推荐,家庭成分是其中最为关键的因素。

习近平遭到了清华大学的拒绝一一他是“黑帮子弟”。武晖的大学梦也破灭了,他只考上了延安师范学校。这个受北京知青影响,一心想走出梁家河去大城市看看外面世界的农村青年,一度非常灰心,好几个月才缓过劲儿来。

1974年,雷平生考取了延安大学,梁家河的北京知青就只剩下习近平一个人了。

1975年,清华大学分配给延安两个名额,全部给了延川。习近平再次有了报考的机会,他三个志愿全填写了清华大学。

县里将习近平报了上去,但是一触及敏感的政治审查,延安地区负责招生的人犹豫了,清华大学招生的人也犹豫了。

这时,习仲勋下放的洛阳耐火材料厂出具的一份证明,冲开了那道看起来似乎难以跨越的“政审关”——“习仲勋同志属人民内部矛盾,不影响子女升学就业”。

再没有争议了,习近平被清华大学录取。

离开梁家河的前一天晚上,习近平召集社员开了个座谈会。石春阳至今还记得他说的话。

“我来咱梁家河这七年时间,学会了很多东西。咱梁家河的群众无私地接纳我、帮助我,让我在这里步入社会,入团、入党、当村支书;我从这里出发,返城上大学。梁家河给我的一切,我一辈子都不会忘。”

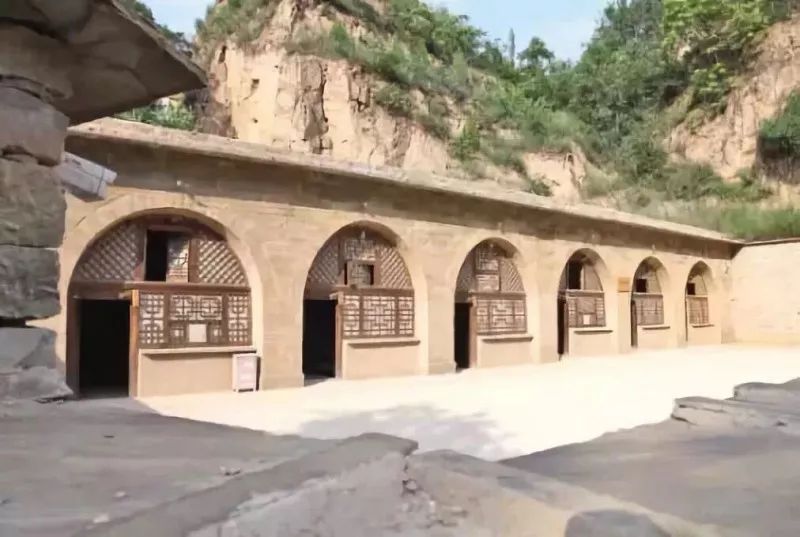

1975年10月7日是习近平离开梁家河的日子。当他早晨推开门走出窑洞时,看到院子里、道路旁站满了人——大人、孩子、老人,全村人都来了。大家手里拿着红枣、小米,默默地站着。他的眼泪一下子流了出来,这是他第一次当众流泪。

人群里也有人忍不住哭了起来。一位老婆婆拉着习近平的手说:“你在这儿受罪了。到了好地方,可别忘了我们呀。”

习近平流着泪说:“你们对我这么好,我不走了,就在这扎根一辈子!”

“你快走,你上了清华大学,以后我们有条件去北京,就有人管饭了。”一位“小伙伴”向他吼道。

这天,村子里的人都没有上山干活,他们排着长队为习近平送行,一直送到十多里外。梁玉明、石春阳、张卫庞、吕侯生等12个人步行40多里,和习近平一起来到延川县城。

习近平走了,带着对梁家河深深的牵挂。

多年以后,他对梁家河这片土地做了深情的回望——

在他看来,梁家河是他人生的一个转折点。因此他说:“脚踏在大地上,置身于人民群众中,会使人感到非常踏实,很有力量。”

在他看来,梁家河是一所学校,他在这里收获很多。他说:最大的收获有两点:一是让我懂得了什么叫实际,什么叫实事求是,什么叫群众……。二是培养了我的自信心。”

他还说:“15岁来到黄土地时,我迷惘、彷徨;22岁离开黄土地时,我已经有着坚定的人生目标,充满自信。作为一个人民公仆,陕北高原是我的根,因为这里培养出了我不变的信念:要为人民做实事!”

他说:“当年,我人走了,但我把心留在了这里。”